社会福祉法人 葛葉学園 概要

養護目標

『健康で明るい素直な子』

養護目標は創設者鈴木代作の思いである。

戦中戦後、混乱下の時代を乗り越えるため、自らの生活信条である健康観を子の成長に重ね、心豊かにして「健康で明るい素直な子」をその目標とした。

運営理念

社会福祉法人に求められる役割が変化しても、その根底にある葛葉学園の使命は変わるものではありません。私たちの暮らす社会には、いつの時代にもハンディキャップのある方や、高齢者、小さな子ども、様々な事情を抱えたご家庭など、日常生活のふとした場面で何らかのサポートを必要とする方々がおります。社会福祉に携わる私たちは、そのような方々に、手を差し伸べ寄り添いながら持てる力を最大限に発揮、あらゆる角度からサポートせねばなりません。昭和・平成・令和の時代と共に変遷する要保護児童とその家庭に寄り添い培った支援の過程を、地域の子育て支援或いは地域福祉を視野に入れ、すべての方々が幸せに暮らせる社会創りに、地域の皆様とともに目指し、共生・共助の地域づくりに貢献してゆくことを法人の礎とします。

なお、施設運営においては、子どもの最善の利益と心身ともに健やかな成長を促すために、物心両面における環境条件を一つ一つ整え、生きる力の源となる自尊感情を育て、よりよい人間関係を築くための素地と言える共感性を育み、社会に生き抜く健康な人格を描き支援し、創設者鈴木代作の思いを踏襲します。

援助方針

『自主性・自立(自律)性を育てる』

生活に選択肢を準備し、互いの権利を認め合い、欲求をコントロールし、程よく依存するすべを身につけて、社会生活に適応することの準備を大切とします。

葛葉学園の歩み

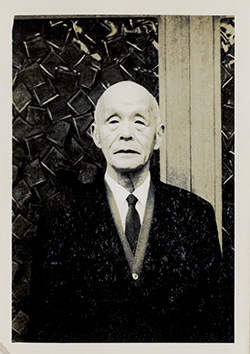

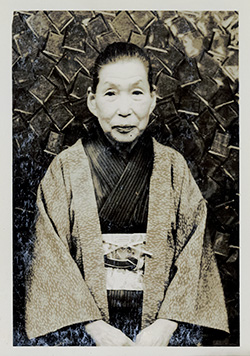

- 創設者 鈴木 代作

- 鈴木 鎮枝

戦後、私財を投げ打って教化育成事業を創設

戦時下、わが国においては、生産部面の最も妨げであった労働力確保のため、一億一心の美名の下、老若男女を駆り立て、あい路打開に当たるのではありましたが、第2次世界大戦終戦以降、社会思想の悪化とともに保護者の保護監督の不行き届き、教育の低下等により、非行少年は加速度的に増加、国内事情は混乱状態にありました。

掛かる状況にあって、少年犯罪と、虞犯少年は巷に溢れ、その数は激増の一途をたどり、この事実を推移するが儘に放置することは、我が国家・国民のために忍び難いことであると創設者鈴木代作の心は突き動かされました。その行動は、不良少年に対しては適正な補導と愛護により、不良化防止を模索することが国策上最も緊急事案であると痛感し、私財を投げ打って、昭和18年創設した財団法人新日本学院山梨作業所を改組、昭和22年財団法人山梨新日本学院とし、青少年の教化育成事業を目指しました。

増改築を経た葛葉学園 木造園舎

増改築を経た葛葉学園 木造園舎

木造から安全な鉄筋コンクリートの大舎制養護施設へ

昭和23年児童福祉法の施行に伴い、同24年養護施設設置認可、同27年社会福祉法人「葛葉学園」と改組し定員60名としました。その後木造園舎の増改築を重ねましたが、木造故の老朽化は早いものがあり、子どもの安全を確保する為に建物の全面改築は緊急を要し、昭和49年鉄筋コンクリート2階建て、延べ面積1,292㎡、児童定員85名の大舎制養護施設としました。しかし、その要請は建物条件のみに留めませんでした。緩やかであった社会は変化を見せ始め、家庭環境に影響が及び、虐待、母親の蒸発、子を伴った無理心中、離婚による家庭崩壊等深刻な情況は拡大し、施設保護を必要とする数の増大が他方にありました。斯かる背景の下、葛葉学園の養護目標である「健康観」の実現を目指し、その第1義的目的は従来を踏襲し、子どもの「衣食住の確保」としておりました。

昭和49年 鉄筋コンクリート造へ改築

昭和49年 鉄筋コンクリート造へ改築

社会とともに子どもに必要な環境は変化していく

ところが、社会情勢は劇的に変化をきたし、社会的には高度経済成長そしてバブルの崩壊は、同時に子どもの環境条件にも大きく影を落としました。子どもを育むための家族構造、地域共同体、学校教育等の機能の低下、シングルマザーの急増、校内暴力・校内におけるいじめ、家庭内暴力、児童虐待の増大等々により、要保護児童の最後の受け皿として、児童養護施設へのニーズは拡大することとなり、社会的弱者である子どもに課題問題は凝縮され、不安を抱えて子どもは施設措置となりました。

子どもたちの生活の在り方は建物条件に左右されることが多いものですが、建設当時の生活空間は、衣食住が最優先された造作にあって、子どもにとってとする空間は皆無とも言え、改築当時の見通しの甘さは指摘せねばなりませんが、社会が変動する振れ幅の大きさに建物条件が追随することは困難として、平成13年、改築30年に満たない中での再び全面改築を決断しました。

平成13年 全面改築を経たくずはの森

平成13年 全面改築を経たくずはの森

プライバシーと安全が確保され、より家庭に近い環境へ

新たな生活空間は、子どもが日々の生活を送る上での安全と安心そしてプライバシーの確保を絶対条件として、個人の私生活や私事が守られ、ゆったり豊かに日々を過ごすことができるよう、なお、家庭生活という自然の営みに近いところを視点に置いて、クオリティーオブライフとアメニティをコンセプトとして生活環境を、大舎制児童養護施設から4ユニット構造、コンクリート3階建て、延べ面積1,583㎡、児童定員54名の「くずはの森」へと転換しました。

平成12年、国による自主評価基準に基づいた全職員による葛葉学園の自己評価を行い、改めて全面改築後の平成15年に自己評価を実施しました。結果は見るまでもなく、目的を持ったハード面の改善が多くの課題をクリヤ―することとなり、改めて課題を整理し計画的に一つ一つ取り組むことで、子どもの権利の実現を目指すこととしました。改築3年を経過した頃でしょうか、住まう子も大人も共に明らかな変化を見せ、=人が建物を造り、建物が人を創る=姿を手ごたえとして感じたものです。

平成23年、国による「社会的養護の課題と将来像」の下、葛葉学園は「家庭的養護推進計画」3期15年計画をまとめ、第1期末の平成31年に地域小規模児童養護施設を開設、尚第3期に2か所目の同施設の立ち上げを計画に盛り込みました。

地域小規模児童養護施設「すず木」開設

平成31年開設予定の地域小規模児童養護施設の取り掛かりは、開設予定の6年前に遡ります。折も折、他県における施設開設の反対署名活動の報を目の当たりにし、改めて地域目線で客観的に施設計画の全貌を見渡すこととしました。他方、職員による県内外の施設見学を実施し、職員による意識の高揚を図りその目的は、子どもにとって生活の選択肢が増えること、限りなく小集団化し尚地域化することでありましたが、果たして子ども目線においてはどうなのか。今後の課題としております。

建設地の決定には最も時間を費やしましたが、俗にいう“ウナギの寝床”とも云える大月市の地形は、好条件を備えた宅地は少なく、必要条件を満たすには不足もありましたが、市内JR鳥沢駅徒歩5分の地に、平成31年4月、地域小規模児童養護施設「すず木」木造2階建て、延べ面積202㎡、児童定員6名を開設することができたました。新天地の地域の皆様には、「くずはの森」を含め「すず木」を丁寧に説明、理解を深めるため、地域説明会は開設披露の会を合わせて4回実施しました。地域に融合する過程はこれからと肝に銘じ、地域にある当たり前の一家庭を目指します。

理事長 鈴木正宏

法人概要

| 法人名 | 社会福祉法人 葛葉学園 |

|---|---|

| 代表 | 理事長 鈴木 正宏 |

| 設立 | 昭和27年5月 |

| 所在地 | 〒409-0623 山梨県大月市七保町葛野2467 |

| TEL | 0554-22-4806 |

| FAX | 0554-22-4886 |

| 事業内容 | 児童養護施設運営(地域小規模児童養護施設1ヵ所含む)、山梨県里親支援機関(B型) |

社会福祉法人 葛葉学園 沿革

| 昭和18年 | 5月 | 戦中戦後、少年犯罪と愚犯少年は巷にあふれ、その数は激増の一途をたどり、かかる状況より創設者鈴木代作は青少年の精神的荒廃を憂慮 私財を投じ、少年法および司法保護事業法による青少年保護事業「財団法人新日本学院山梨作業所」を開設、同所長に就任する 同所において少年を収容保護、木工・農耕作業を通し勤労精神を養い併せて技術を習得し社会的自立を目指した |

|---|---|---|

| 昭和22年 | 4月 | 「財団法人山梨新日本学院」設立許可(法人化初年) |

| 5月 | 鈴木代作 同院長に就任 | |

| 昭和24年 | 7月 | 児童福祉法による養護施設設置認可 少年法改正により少年保護事業に終止符を打つ |

| 昭和27年 | 5月 | 「社会福祉法人 葛葉学園」と改組、創設 |

| 昭和33年 | 12月 | 園舎増改築により増員認可 定員64名 |

| 昭和36年 | 10月 | 園舎増改築により増員認可 定員80名 |

| 昭和48年 | 6月 | 園舎全面改築工事着工 |

| 昭和49年 | 1月 | 同 竣工 定員85名 |

| 昭和54年 | 3月 | 鈴木鎮枝 副園長他界 |

| 昭和56年 | 7月 | 鈴木代作 理事長同園長が他界 鈴木安継 理事長兼園長に就任 |

| 平成10年 | 3月 | 鈴木安継 園長勇退 |

| 4月 | 鈴木正宏 園長に就任 | |

| 9月 | 鈴木安継 理事長が他界 鈴木正宏 理事長に就任 |

|

| 平成13年 | 7月 | 園舎全面改築工事着工 |

| 平成14年 | 3月 | 同 竣工 定員54名 |

| 4月 | 施設名を「くずはの森」とする | |

| 平成20年 | 2月 | 「どんぐり」二分割改築工事着工 |

| 4月 | 同 竣工 「どんぐり」 「ひまわり」とする 小規模グループケア開設 | |

| 平成23年 | 3月 | 鈴木正宏 施設長勇退、相談役に就任 |

| 4月 | 鷹左右誠 施設長に就任 | |

| 平成24年 | 4月 | 「どんぐり」閉鎖 |

| 平成28年 | 3月 | 鷹左右誠 施設長 勇退 |

| 4月 | 佐藤昇吾 施設長に就任 | |

| 平成29年 | 4月 | 法人創立70周年 |

| 平成31年 | 4月 | 大月市内に定員6名の地域小規模児童養護施設「すず木」を新設 |

| 令和5年 | 4月 | 子ども家庭支援センター「花みずき」開設 |

| 鷹左右誠 センター長に就任 |